研究テーマ

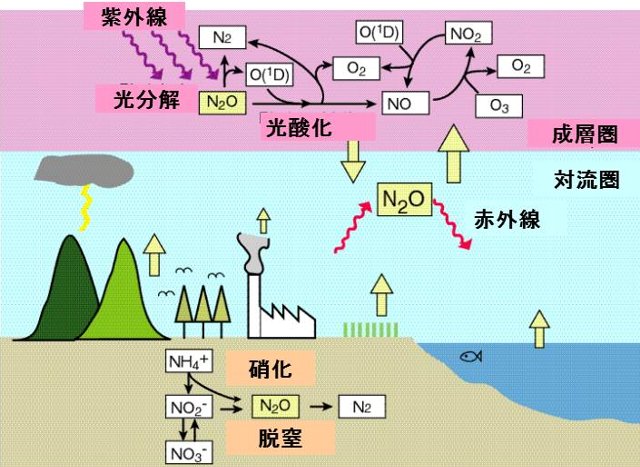

N2Oの循環

土壌や水環境中の微生物によって作られる一酸化二窒素(亜酸化窒素ともいう。化学式N2O)という物質の循環を調べる研究を行っています。 N2Oは二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)と同様に地球温暖化をもたらすと同時に、成層圏(高度約10-50㎞に存在する大気層) では紫外線で分解されて、オゾン層を破壊する作用をもつ気体です。さまざまな環境で試料を採取してN2Oの濃度や安定同位体の存在度を調べたり、 実験室で模擬実験を行ったりすることにより、さまざまな発生源でN2Oがどのように生成しているのか、どのように分解されているのか、どんな発生源 からの放出が多いのか、などについて明らかにしようとしています。

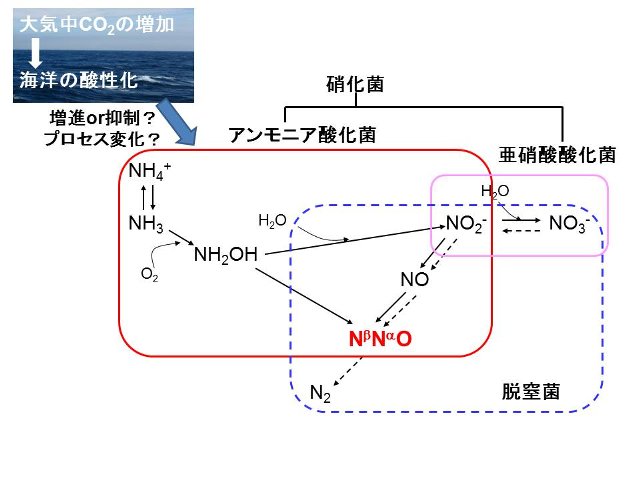

海洋酸性化が微量気体生成に及ぼす影響

大気中で増加した二酸化炭素(CO2)が海水に溶け込むことで海洋酸性化が進み、サンゴや貝などへの影響が懸念されています。海洋には微量気体の生成や消費を担う多種多様の微生物がいますが、それらへの酸性化の影響についてはまだよくわかっていません。酸性化を模擬した実験で、微生物によるN2Oなどの生成速度やその生成過程がどのように変化するかを、濃度測定と同位体比測定を用いて明らかにしようとしています。

*本研究は科学研究費 基盤研究Bの助成を受けて行っています。東工大ホームぺージに研究成果が紹介されました。

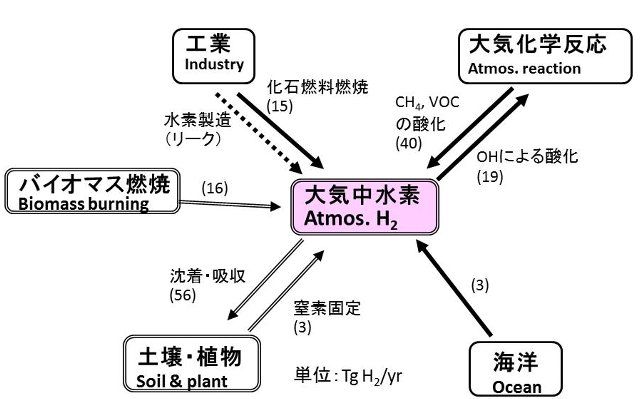

水素(H2)の循環

水素は大気中に約500ppb(1ppbは体積比で10億分の1)の濃度で存在していますが、 今後化石燃料や原子力に依存しないエネルギー源として水素の利用が増加すると、 濃度が増加する可能性があります。しかし現在の地球上の水素収支は十分にはわかっておらず、 人間活動に伴う水素の付加が将来の大気環境に与える影響の予測は困難です。 そこで、私たちは物質循環解析の有効な指標である安定同位体比を利用して、 人間も含む生物圏のさまざまな発生源から放出されたり吸収されたりする水素の同位体的特徴 および局地的な発生・消滅過程の影響を受けていないバックグラウンドレベルでの大気中水素同位体比の 長期の変動を明らかにすることを目的とした研究を行っています。

同位体比標準物質の開発

安定同位体比の測定には,国際的に認められ,正確な値がわかった標準物質が欠かせません。 私たちは国内外の研究機関と協力して,N2Oやメタン(CH4)の同位体比標準ガスの作成・開発に取り組んでいます。